Als in Paris lebende Amerikanerin empfing sie bei sich zu Hause die intellektuellen Größen der 1920er Jahre: Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Henry Matisse, Ezra Pound, F. Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson oder T. S. Eliot. Sie nannte sie die ‚Lost generation‘, ‚la génération perdue‘, und gab den vermeintlich im Ersten Weltkrieg verloren gegangenen Seelen für einige Zeit eine geistige Heimat. Sie hatte ein Gespür für Talente, förderte die jungen, aufstrebenden Schriftsteller und Künstler und gehörte ihnen selbst an (auch wenn ihr Ruhm nicht an die Männer heranreicht): Gertrude Stein (1874-1946).

Heute ist Gertrude Stein nicht so bekannt wie etwa ihr Zögling Ernest Hemingway. Einen Literaturnobelpreis wie er hat sie nicht gewonnen. Auch keinen Pulitzer-Preis. Ich widme mich trotzdem mit größtem Vergnügen dieser Schriftstellerin auf meinem Trip nach Paris.

Einen bedeutenden Satz von Gertrude Stein kennen wir auch heute noch, und er ist Teil ihrer literarischen Sprachexperimente: „Rose is a rose is a rose“. Der Satz entstammt ihrem Gedicht Sacred Emily (1913). Hier (veröffentlicht 1922) heißt es

(…)

Color mahogany.

Color mahogany center.

Rose is a rose is a rose is a rose.

Loveliness extreme.

Extra gaiters.

Loveliness extreme.

Sweetest ice-cream.

Page ages page ages page ages.

Wiped Wiped wire wire.

Sweeter than peaches and pears and cream.

Wiped wire wiped wire.

Extra extreme.

Put measure treasure.

Measure treasure.

Tables

track.

Nursed.

Dough.

That will do.

(…)

Gertrude Stein beschäftigte sich mit den Funktionen und der Symbolik von Wörtern und glaubte, sie verwiesen auf nichts anderes als auf sich selbst. Drum sei „eine Rose, eine Rose, eine Rose“. Die Tautologie, also die Wortwiederholung, ließe sich unendlich fortführen. Im oben zitierten Gedicht ist Rose der Name einer Frau, später adaptiert Gertrude Stein diese Tautologie – sie ist mal der Name einer Person, mal die Rose selbst.

Bidnis Fernande Olivier

Mit ihren klangvollen Sprachexperimenten war sie der Inbegriff der literarischen Avantgarde. Sie versuchte, die zeitgenössische Technik in der Kunst auf die Literatur zu übertragen: den Kubismus. Dazu sollte man wissen, dass sich der (synthetische) Kubismus von der Tradition der Zentralperspektive löste, natürliche Formen auf geometrische Figuren reduzierte, variierte und sie mehrperspektivisch zusammensetzte. Einer der bekanntesten Vertreter war Pablo Picasso, der engen Kontakt zu Gertrude Stein pflegte. Gertrude Stein hingegen löste in ihren Texten Begriffe von ihrer Symbolik, stellte sie fragmentarisch dar durch Wort- und Satzwiederholungen und fügte sie variiert zu einem Sprach- und Klangerlebnis neu zusammen. So gelang ihr eine abstrakte Polyperspektive in der Literatur. Zeitgenössische Kritiker warfen ihr vor, sie überhöhe ihren Zugang zur Literatur. Dementsprechend publizierte sie fast ausschließlich im Eigenverlag, da niemand ihre Werke unter Vertrag nehmen wollte. Doch war sie ihrer Zeit vielleicht einfach nur voraus? Ihr Schreibstil nimmt geradezu den Dadaismus vorweg. Was ich damit meine? Lest mal ein Gedicht von Ernst Jandl, der knapp ein halbes Jahrhundert jünger ist als Gertrude Stein:

ottos mops

ottos mops trotzt

otto: fort mops fort

ottos mops hopst fort

otto: soso

otto holt koks

otto holt obst

otto horcht

otto: mops mops

otto hofft

ottos mops klopft

otto: komm mops komm

ottos mops kommt

ottos mops kotzt

otto: ogottogott

(Ernst Jandl, 1963, veröffentlicht 1970)

Hier auch noch einmal zum Anhören:

Der österreichische Schriftsteller Ernst Jandl (1925-2000) gehört zu den renommiertesten Vertretern der konkreten Poesie, der experimentellen Lyrik, und wurde für seine Werke mehrfach ausgezeichnet; unter anderem mit dem hochkarätigen Georg-Büchner-Preis im Jahr 1984. In seiner Frankfurter Poetik-Vorlesung gab er an, Gertrude Stein sei für ihn Inspiration gewesen und bezeichnete sie als ein „Jahrhundertgenie“. Gertrude Stein hätte es gefreut!

Paris, ein Fest fürs Leben: Die Rue de Fleurus

Zurück nach Paris, wo ich mich gerade aufhalte: In der rue de fleurus 27 (Montparnasse, fußläufig zum Jardin du Luxembourg) begrüßte Gertrude Stein in ihrem Salon Künstler und Literaten – auch mit Ehegattinnen, Freundinnen oder Geliebten (aber der Anhang war ihr weniger wichtig). Sie diskutierte mit ihnen ihre Werke und verglich sie mit Zeitgenössischem. Heute zeugt nur noch ein Schild am Eingang von ihrem einstigen Leben dort. Das Haus ist in Privatbesitzt und so kann man nur einen Blick in den Innenhof erhaschen.

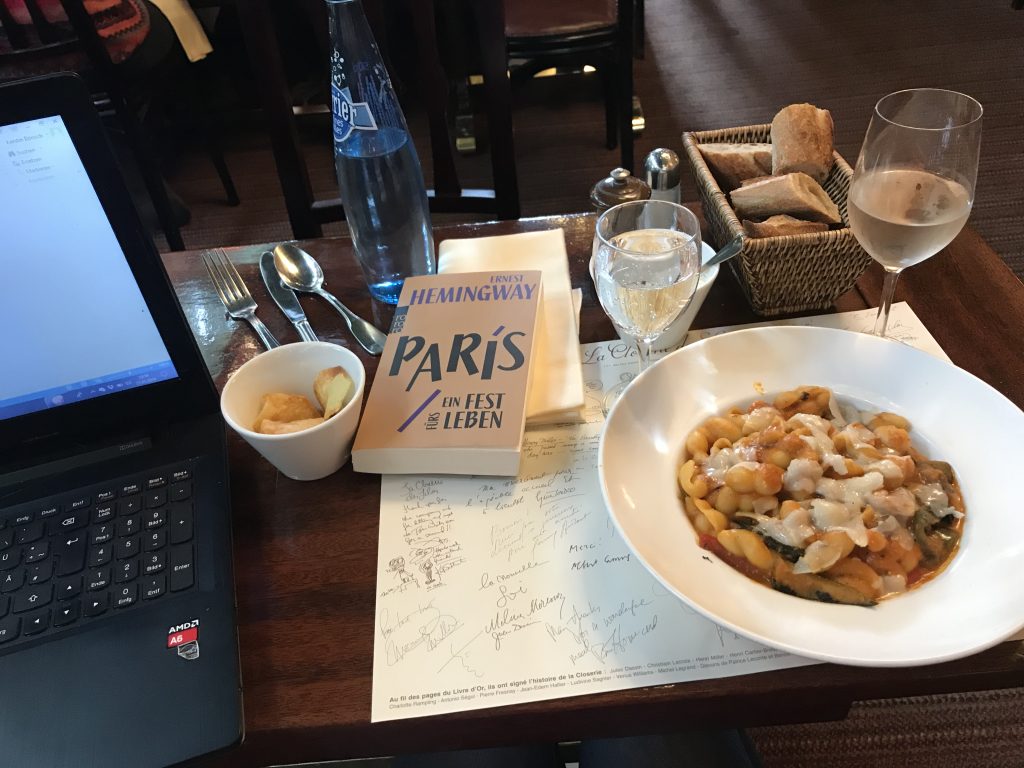

Da greife ich zum Buch, denn einen guten Einblick in den Salon von Gertrude Stein und die Zeit gibt Hemingway in Paris, Ein Fest fürs Leben. Zur besonderen Lektüreerfahrung gehe ich in Hemingways Stammlokal „Closerie des Lilas“, mitten in Montparnasse, bestelle mir schon mittags ein Gläschen Wein zum Essen – das hat er nämlich auch gemacht -, lese und schreibe. Und da der Kellner daran interessiert ist, was ich so mache, führt er mich anschließend stolz zum Platz, an dem Hemingway angeblich saß. Natürlich an der Bar!

In Paris Ein Fest fürs Leben erfahre ich von Hemingway, dass Gertrude Stein seine Werke las, ihn kritisierte, ihm weiterhalf, auch mit einem literarischen Netzwerk, das ihn inspirierte. Die Freundschaft mit ihr zerbrach allerdings nach ein paar Jahren. Und darf man Hemingway Glauben schenken, so zerbrachen fast alle Freundschaften von Gertrude Stein, da sie eine selbstbewusste, exzentrische, aber auch egozentrische Person ohne Talent zur Diplomatie gewesen sein soll.

Optisch beschreibt er sie folgendermaßen: “Miss Stein war sehr dick, aber nicht groß, und kräftig gebaut wie eine Bäuerin. Sie hatte schöne Augen und ein energisch deutsch-jüdisches Gesicht, das auch aus dem Friaul hätte stammen können, und mit ihren Kleidern, ihrem Mienenspiel und ihrem herrlichen, dichten, lebendigen Einwandererhaar, das sie auf dieselbe Weise hochgesteckt trug, wie sie es früher am College getragen haben mochte, erinnerte sie mich an eine norditalienische Bauersfrau. Sie redete unaufhörlich, anfangs vor allem über Leute und Orte.“

Ein einziger Bestseller

Ein großer Durchbruch als Autorin gelang ihr zu Lebzeiten nicht. Das wohl bekannteste Werk ist die Autobiography of Alice B. Toklas. Es wurde ein Bestseller, doch ihr einziger. Gertrude Stein, die versuchte, den Kubismus in der Malerei in die Literatur zu übertragen, sich von allem schnörkelhaften Schreiben zu befreien und neue literarische Ausdrucksformen zu finden, hatte ausgerechnet den großen Erfolg mit einem eher konservativen Werk. In Autobiographie of Alice B. Toklas gibt es eine eindeutige Erzählerfigur: Sie lässt als literarische Stimme ihre Lebensgefährtin Alice B. Toklas zum Sprechen kommen (ja, sie war lesbisch). Sie selbst wird zur Hauptfigur des Werkes, beschreibt sich selbst aus der Außenperspektive, und zwar großartig!

Eine Kritik zur Autobiography of Alice B. Toklas auch von Denis Scheck

https://swrmediathek.de/player.htm?show=5214cd60-039b-11e9-9a07-005056a12b4c

Legendenbildung

Mit der Schönschreibung ihres eigenen Lebens, schreibt sich Gertrude Stein selbst zur Legende. Es sei ihr gegönnt, denn auch das kann Literatur. Leben beschreiben. Leben überschreiben. Legenden bilden. Und für die Leserin ist es ein Vergnügen, mehr über Gertrudes Steins ‚geschöntes‘ Leben als Schriftstellerin, Kunstsammlerin und Mäzenin zu erfahren. Man würde am liebsten auch einmal leben in dieser Zeit, Teil des intellektuellen Zirkels sein, Unmengen an Literatur, Kunst und Wein konsumieren und das Leben zelebrieren in all seinen Facetten. Das Vorhaben gelingt übrigens auch in dem Film „Midnight in Paris“ mit Owen Wilson, den ich jeder Leserin wärmstens ans Herz legen möchte.

Comments: no replies