Was ist ein Salon? Wenn man sich noch etwas historische Phantasie bewahrt hat, sieht man vielleicht einen wohleingerichteten, etwas altertümlich und verstaubt wirkenden Saal mittlerer Größenordnung vor seinem inneren Auge; die Polster der verstreut herumstehenden Sessel und Sofas sind in Pastelltönen gehalten, hier und dort troddelt eine Quaste herab. Eine Seidentapete mit einem aufgeprägten unaufdringlichen Lilienmuster ziert die Wände; Gemälde kleineren Formats sind auf ihnen verteilt, liebliche Landschaften, neckische Genreszenen, ein wenig mythologisches Bildungsgut. Irgendwo steht ein Klavichord, vielleicht sogar eine Harfe. Einen Spieltisch mit Einlegearbeiten gibt es auch, ebenso einen Sekretär mit einer Andeutung von Geheimfächern für Liebesbriefe, Billets, Theaterzettel. Natürlich sind wir in einem anderen Jahrhundert, und die Damen, die jetzt auftreten, tragen vielleicht sogar noch Reifröcke, oder wenigstens, bodenlange Kleider über dem blauen Strumpf. Aber auch Herren sind zugelassen, nur sehr anständige natürlich. Sie treten selbstsicher, mit einem leicht tänzelnden Schritt hinein und machen den Damen ein höfliches Kompliment, gewürzt mit einer galanten Bemerkung, einem kleinen Scherz, vielleicht sogar, wenn der Abend schon fortgeschritten ist, einer subtil verbrämten erotischen Andeutung. Denn ist man hier nicht im Reich des anmutigen Spiels und der geistreichen Konversation, weit jenseits der Schlachtfelder des alltäglichen Geschlechterkriegs und der Machtpolitik; dort, wo geistreiche Männer und schöne Frauen den Abend vertändeln, so als wären sie wirklich in eine arkadische Idylle geraten und das Leben ein einziges großes Spielzimmer für poetische Dilettanten, Glücksspieler und Möchtegern-Casanovas?

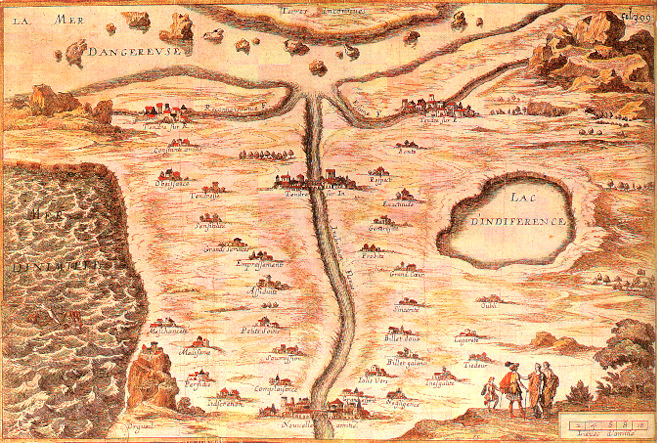

Es gab ihn wirklich, den Salon, aber er war weit mehr als ein Spielfeld verwöhnter Adliger und aufstiegswilliger Bürger. Er war eine Aufstiegsstrategie für bessergestellte Frauen, er war ihr ganz eigener Raum, in dem sie die Regeln schrieben und das Gespräch dominierten und die Männer am Gängelband der Galanterie führten – genau so, als wäre man noch im Mittelalter, wo der heldenhafte Ritter sich der edlen Minne verschrieben hat, aber niemals wird er die hohe Frau bekommen, denn wenn er sie bekäme, ja – dann wäre sie ja keine hohe Frau mehr, sondern beschmutzt, vom Mann, von der niederen Liebe, vom körperlichen Liebesvollzug, von der schmutzigen Realität. Nein, Galanterie war ein Spiel, das kein Ende finden durfte, niemals. Ein berühmter Salon, es war das chambre bleu der Madam de Scudery mitten im Marais in Paris, erfand sich sogar ein Spielbrett dazu, das erstaunlich an moderne Brettspiele erinnert: Man zeichnete eine carte de tendre, eine Vermessung des galanten Kosmos, und ganz unten am Rande hatte sie sogar einen kleinen Maßstab, wie richtige große Karten. Drei Flüsse durchschnitten das Heimatland der hohen, der zärtlichen Liebe, sie trugen Namen wie „Neigung“ und „Achtung“ und „Wertschätzung“, aber jenseits von ihnen drohte das große böse unbekannte Meer, in das man geriet, wenn man es zu weit trieb mit der zärtlichen Liebe, Blieb man jedoch in der Nähe der freundlichen Flüsse, an denen Städte blühten wie „Wohlwollen“, „kleine Geschenke“, „galante Briefe“, „Gehorsam“, „Großzügigkeit“ und „Großherzigkeit“, hielt man sich auch fern vom kreisrunden See der Gleichgültigkeit und dem felsigen Bergreich des Hochmuts und des Egoismus – ja, dann winkten einem das Lob und die Zuneigung schöner, edler, gebildeter Frauen, ihre zärtliche, aber nicht allzu leidenschaftliche Freundschaft und Zuneigung und, so es sich denn anbot: handfeste Förderung.

Als Madeleine de Scudery ihren Salon gründete, die berühmten samedis im chambre bleue, war sie schon nicht mehr ganz jung. Sie kam aus der Provinz, die Eltern waren in ihrer Jugend gestorben, und sie hatte nur ihren Bruder, Georges, der Schriftsteller war und mit ihr nach Paris ging, um sich einen Namen zu machen. Wie sie einer Heirat entgangen ist – man weiß es nicht, sie war weder hässlich (wenn auch nicht besonders hübsch) noch arm (es reichte für ein kleines Stadtpalais und ein sorgenfreies Leben, aber wohl nicht für eine attraktive Mitgift). Sie war allenfalls ein wenig – nun ja, zu gebildet; der Onkel, bei dem sie aufgewachsen war, hatte sie und Georges zusammen erziehen lassen. Und während Georges in Paris daran ging, sich einen Ruf als militärischer Haudegen und Autor mäßig erfolgreicher Theaterstücke zu machen, ging Madeleine schnurstracks in den berühmtesten Salon der Zeit, das Hotel de Rambouillet, und reüssierte dort; und wenig später schon eröffnete sie ihren eigenen, beinahe genauso erfolgreichen Salon (große Frauen machen sich keine Konkurrenz). Daneben schrieb sie, gemeinsam mit ihrem Bruder, ihren ersten Roman: Ibrahim, ou l‘illustre Bassa hieß er, vier Bände Liebes- und Entführungsgeschichten im Geschmack der Zeit, angesiedelt im beliebten orientalischen Milieu, Lesefutter für die unterhaltungsdurstige Gesellschaft der Salons und der Höfe. Ihr zweites Buch jedoch zeigte schon, dass mehr in ihr steckte: Les femmes illustres ou Harangues Heroiques heißt es, und in ihm gibt sie nicht nur Frauen aus Geschichte, Mythologie und Religion eine Stimme, sie gibt ihnen gleich einen heroischen Ton: Es sind Reden, rhetorisch durch- und ausgefeilte Reden, die man in jedem Lehrbuch abdrucken könnte, weil sie direkt ans Herz und an den Verstand gehen. In diesen Reden richten sich berühmte Frauen an Männer: Männer, die sie geheiratet und verlassen haben; Männer, die ihnen ewige Liebe geschworen haben und sie betrogen; Männer, für die sie sich geopfert haben, ihre Tugend, ihre Ehre, ihr Leben. Es sind heldenhafte Ehefrauen dabei und energische Mütter; barmherzige Herrscherinnen, die nicht ihr Volk in Kriegen verbrauchten, sondern Krankenhäuser bauten und Waisenhäuser; vorbildliche Christinnen folgen auf heidnische Kriegerinnen, römische Ehefrauen auf asiatische Konkubinen, die eine oder andere Göttin mischt sich unauffällig unter. Keine andere als Minerva ist ihre Schutzgöttin, sie steht auf dem vorangestellten Kupferstich, und unter ihrem siegreichen Speer windet sich die (deutlich männliche) Dummheit. Antik oder christlich, Herrscherin oder Ehefrau, Mythos oder Geschichte, das alles macht keinen Unterschied für Scudery. Denn es gibt nicht die eine ideale Frau, oh nein, das ist eine Idee, die nur in Männerköpfe kommen kann, die „wahre Eva“ heißt sie dann meistens oder „das Weib“. Aber können nicht die Frauen genauso unterschiedlich sein wie die Männer? Die einen bewähren sich im Krieg, die anderen bei der Kindererziehung, einige herrschen, anderen opfern sich, darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist, dass sie unterschiedliche Stimmen haben und diese unterschiedlichen Stimmen, endlich, einmal in ihrer Unterschiedlichkeit gehört werden.

Das Buch erscheint, ironischerweise, noch unter dem Namen ihres Bruders, wie auch die nächsten Romane, die sofort Welterfolge werden (im Rahmen der damaligen „Welt“ natürlich): Der zehnbändige Cyrus-Roman Artamene, bis heute eines der längsten Bücher der Weltliteratur; Clelie, eine Geschichte aus dem antiken Rom, eigentlich aber ein Schlüsselroman über die französische Macht- und Bildungselite ihrer Zeit; Almahide, die Geschichte einer Sklavenkönigin. Niemand kann diese Bücher heute mehr lesen, viel zu viele Wörter, viel zu monotone Entführungen und Errettungen tugendsamer Heldinnen durch galante Kavaliere, viel zu galante Konversationen – aber für die Salons war es Lesefutter, war es ihr Betriebsstoff, sozusagen. Salon und Literatur gingen in diesen Texten sehr fließend ineinander über: Briefe, die im Roman geschrieben wurden, konnten in der Realität beantwortet werden, Spiele, die man im Salon erprobte, tauchten als Karten im Text wieder auf, und die Konversation, sowieso – ist nicht alles Konversation, beinahe das ganze Leben, beinahe die ganze Literatur, ein endloses Gespräch über Alles und Nichts, unerträglich eigentlich – wenn es nicht kultiviert, interessant, ironisch, humorvoll, gelegentlich gebildet und anspielungsreich, gelegentlich etwas sentimental oder erotisch aufgeladen ist? Bildete man sich nicht bei beidem, im Salon und beim Lesen, allein oder gemeinsam? Waren nicht die Salons eine Art gehobener Volkshochschule für den niederen Adel und das aufsteigende städtische Bürgertum, aber für die Frauen vor allem, die ja immer noch keine Erziehung bekamen und antike Philosophen nur lesen konnten, wenn sie ihren Brüdern die – meist ungeliebten – Klassiker vom Schultisch wegstahlen? Und bildeten nicht noch die geschwätzigsten heroischen Romane, die doch, in ihren endlosen Konversationen, ein Stück lebendiges Leben enthielten, und das Gespräch wieder zurückspielten in die Salons?

Madeleine de Scudery schrieb in der zweiten Hälfte ihres Lebens einige Sammelwerke, die genau diesen Titel trugen: Conversations, Essays im Konversationston, über die Bildungsthemen der Salongesellschaft: Wie schmeichelte man richtig, wie schrieb man einen guten Brief, was war das überhaupt, die rätselhafte und unübersetzbare aire galante? Derweil war sie, wenn man den Quellen glauben mag, taub geworden, und man mag sich nicht vorstellen, welche Dramatik in ausgerechnet diesem Befund für eine Salonniere lag. Denn sie wollte immer nur im Gespräch schreiben, sie lehnte es ab, akademische Definition zu geben und gelehrte Monologe zu führen; was das Galante sei, so schrieb sie in ihrem Essay über die air galante, ließe sich niemals in einer Begriffsbestimmung einfangen, sondern nur im lebendigen, sich entwickelnden, wandlungsfähigen Gespräch galanter Menschen. Doch es wurde ein Selbstgespräch, und die samedis nahmen ein Ende. Madeleine de Scudery wurde alt, sehr alt für ihre Zeit: Sie starb mit über 90 Jahren. In hohem Alter porträtiert sie später E.T.A. Hoffmann in einer der ersten deutschen Kriminalnovellen, Das Fräulein von Scudery, wo sie mit Charme und Weisheit und diplomatischem Geschick einen rätselhaften Mordfall löst. Geheiratet hat sie niemals, in ihrem ganzen langen Leben; sie war von Männern umgeben, in ihren Salonzeiten sicherlich auch von attraktiven, intelligenten, machtvollen Männern; sie wird geflirtet haben, sie war keine von denen, die im See der Gleichgültigkeit planschten oder sich auf ihre Ego-Burg zurückzogen; aber sie blieb für sich, und man kann nur spekulieren über den Preis, den sie dafür gezahlt hat.

Die Taubheit hat E.T.A. Hoffmann ihr in seiner Erzählung erspart. Man würde sich wünschen, dass sie ihr auch die Boshaftigkeit einiger ihrer männlichen Zeitgenossen erspart hat. Denn diese waren irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass diese neue weibliche Bildungselite, deren Salons sie natürlich gern und regelmäßig besuchten, um mit ihren neuen Werken und ihrem blitzenden Witz zu prunken, eine unliebsame Konkurrenz zu werden drohten. Bildung war bisher eindeutig männlich gewesen, die Eintrittskarte war der Besuch akademischer Ausbildungsstätten, ihre Eingangsschwelle die Bildungssprache Latein. Nun aber kamen diese Frauen, sie waren witzig, sie wollten lernen, sie begannen die Männer zu kontrollieren: Waren sie auch galant genug? Spielten sie sich nicht unangenehm auf gegenüber den Frauen, hielten sie sich an die Spielregeln, besonders an die ungeschriebenen? Und die Salondamen verfügten durchaus nicht nur über symbolisches Kapital, sondern auch über konkreten politischen Einfluss, sie hatten Zutritt bei Hofe, diskutierten mit um die großen kulturpolitischen Fragen der Zeit: Welche Kunst, welche Literatur ist die beste, die größte, die ruhmreichsten für die große französische Nation – die der Alten oder die der Neuen, unsere eigene, unsere Dramatiker, Moliere, Corneille, Racine? Was darf die Kunst, und was darf sie nicht? Und dann schrieben diese Salondamen auch noch all diese Romane, eine Gattung, die es eigentlich gar nicht geben durfte, weil sie keine antiken Vorbilder hatte; all diese Liebesromane, die die Leser und vor allem die Leserinnen in ganz Europa geradezu süchtig machten; die eine neue Mode aufbrachten, die Galanteriemode, einen blühenden Wirtschaftszweig von Accessoires bin hin zum Galanteriedegen und dem Galanten Wörterbuch! Nein, es ging nicht nur um symbolisches Kapitel, es ging um politisches Kapital, es ging um wirtschaftliches Kapital – und der Salon war auf einmal nicht mehr ein freundlicher weiblicher Raum, er wurde zum Kriegsgebiet.

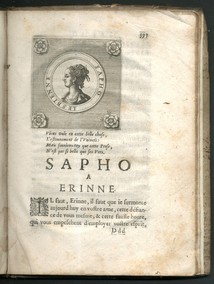

Vielleicht hörte Madeleine de Scudery nicht mehr, als Moliere anfing, sie und ihre Mit-Salonnieren als precieuse zu verspotten: gezierte, künstliche, übersteigerte, sich Bildung anmaßende, aber eigentlich nur flachgeistige und oberflächliche Kunstwesen, vollständig aus Kunst gemacht, ohne Ende schwätzend, ewig flirtend, Gelehrsamkeit schwach vorspiegelnde, eigentlich aber vollständig überforderte Emporkömmlinge. Die Preziösen hieß die Komödie, die Moliere schrieb und die ganz Paris – und das hieß: die gesamte kultivierte Welt – zum spöttischen Lachen brachte; genauso waren sie, diese angeblich gebildeten Frauen, diese galante Welt des Scheins und der Oberfläche, Talmi, Gefühlskitsch, Sprachverzärtelung durch und durch! Aber bestimmt konnte sie es noch lesen, auf dem Theater sehen, in der Atmosphäre spüren. Es ist nur zu hoffen, dass sie trotzdem bis zum Ende in ihrem Inneren, wo sie niemand mehr hören musste, Sappho blieb: Unter diesem Namen verehrten sie die Zeitgenossen, unter diesem Namen sah sie sich selbst in ihren Romanen, und dieser Name steht über der letzten Eloge bei den Femmes illustres. In ihr wendet sich die antike Lyrikerin an ihre Nachfolgerin Erinna und ermutigt sie, sich nicht von der Dichtkunst abbringen zu lassen, egal, was die Männer dazu sagten: Sie sei talentiert, sie habe das Zeug zur Dichterin, und während alle Schönheit, selbst die größte, nur ein sehr vergängliches Gut sei, erwerbe man durch die Dichtung ewigen Ruhm. Konnte es denn überhaupt anders sein? Hatte nicht Gott selbst, der niemals etwas Entbehrliches, Überflüssiges, Sinnloses schuf, den Frauen dieses Talent gegeben, damit sie es ausprägten, zu ihrem und zu seinem Ruhm? War es nicht überall im Tierreich zu sehen, dass die körperlichen Schwächeren von dem allgerechten Gott dafür größere geistige Talente bekommen hatten, nicht um sie schlafen zu lassen, sondern um sie zu benutzen? Sei mutig, das sagte Scudery unter dem Gewand der Sappho im Wesentlichen zu Erinna und all ihren Nachfolgerinnen; seid mutig! Ihr seid nicht allein, und irgendwann irgendwo werden wir uns treffen, in einem großen Salon, und der Schönheit und der gebildeten Konversation und des heiteren Scherzes wird kein Ende sein – außer, jemand wagt sich doch einmal vor auf das Meer der Leidenschaft, was man ja niemals ausschließen kann, und wer weiß schon, wo der Tod ihn einholt.

Literatur:

http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/madeleine-de-scudery/#literatur

Leider gibt es bisher nur aktuelle englische Übersetzungen von Auszügen aus Scuderys Werken:

The Story of Sapho (The Other Voice in Early Modern Europe), übersetzt von Karen Newman, 1. Auflage, Kindle Ausgabe

Selected Letters, Orations, and Rhetorical Dialogues (The Other Voice in Early Modern Europe), übersetzt von Jane Donawerth und Julie Strongson, University of Chicago Press 2004.

Comments: no replies